| 四国初日の出 2 |

| 2008/01/01 |

灌頂ヶ浜 |

初日の出を見るために携帯に6時30分にセットしたタイマーで起こされました。 昨日はあれほど綺麗な星空が出ていたのに、周りを見てみると実に微妙な雲がかかっていて水平線からの日の出を拝む事は出来なさそうです。。。 前日の運転で疲れていたのか、即座に外へ出ることを諦めて再び就寝。。。 一時間ほど寝た所でカミさんに起こされ、歯磨きを兼ねて近所を散歩してみる事に。 さっきは結構曇りがちでしたが、この一時間の間でだいぶ雲が飛んだようで、近くの灌頂ヶ浜へ降りてみると、なかなかよい風景が広がっていました。 |

中岡慎太郎の像 |

灌頂ヶ浜へ降りる道の袂にある中岡慎太郎の像。 本日は高知方面へ走らせて見ようと思います。 まずは腹ごしらえの為、一番近くの道の駅「とろむ」に行って見ると、まだ開店前のようで何もやっていませんでした。仕方ないので、更に高知方面へ走らせたら道の駅「キラメッセ室戸」を発見。 農産物直売所が営業していたので立寄ってみます。 高知は芋ケンピが名物なのでしょうか、あちこちで売っています。 のり巻き、鯖のお寿司、お好み焼き(という揚げ物)、饅頭(だったかな?うろ覚え)を買って車内でたべました。 饅頭は薄皮で甘さ控えめ。田舎の手作りおはぎみたいで美味しかったです。 (運転中は食べ難かったですが。。。^^;) |

|

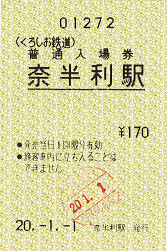

そこから更に進んだ所に土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の終点、奈半利駅が有ったので寄ってみました。 他線と同様に駅ナンバリングを実施しており、記号はGNでした。 駅前にはスーパーマーケットもあり、阿佐海岸鉄道よりはだいぶ発展している印象です。 路線名の「ごめん・なはり」は始発駅と終着駅の名前ですが、マスコットは高知県の英雄、やなせたかしさんの書いた「なは りこ」ちゃん。。。ちょっとダジャレが過ぎてやしませんか?(笑) 経営状態は良好なようです。  |

土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線 9640形 奈半利駅 |

ホームに上がったらまた10分少々で列車が来るようだったので、カミさんにスーパーで時間つぶしして貰うよう頼んで、ホームで列車を待っているとやってきました。 形式は9640形。「くろしお」にかけているそうです。。。 やってきたのは「てのひらを太陽に」号。 なんだか路線名といい、車両形式といい、キャラクターといい妙に浮かれた感じの路線ですね。。。 |

土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線 9640形 奈半利駅 |

奈半利駅を後にして今度は山間部にある馬路(うまじ)村に走っていると言う森林鉄道を見に行く事にしました。 ガイドブックでは11月〜4月は運休、となっていたので、止まっている列車の写真だけでも撮れればよし、と思って馬路村に向かいました。 細く曲がりくねった山道を20分少々走ると馬路村に到着です。 村の入口に地図があって、森林鉄道の駅の場所も書かれているのですが、村の中の道が入り組んでいていて、ちょっと分かりにくい感じです。 |

|

暫く探したら、駅舎が見えてきました。 よく見ると駅舎に人の気配が。声をかけてみると、なんと営業中との事!  |

しめ縄を飾ってます。 |

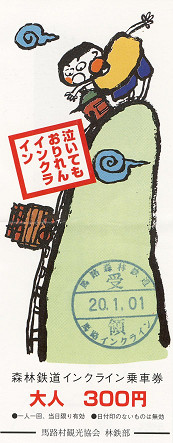

こりゃラッキー。早速切符を購入して発車を待っていると、もう一組やってきました。 二組が同乗して出発です。 なんでも、正月3が日は特別に運行しているのだそうです。ダメ元でも来てよかった〜^^) 軌間610mmのナローゲージの森林鉄道を観光用に整備したもので、SLをモチーフにしたディーゼル機関車が3両ほどのトロッコ客車を引っ張って、川の両岸、一周400mくらいをぐるっと2周回します。 それからもう一つ、ここには世界でもここだけという水力を動力にして動くインクラインと呼ばれる乗り物があります。 せっかくなので、そっちも乗ってみる事に。 |

インクライン |

|

|

入場券にも「泣いてもおりれんインクライン」と書かれていますが、そのコピーの通りかなりの急勾配を一直線に頂上まで上っていきます。 インクラインとは、つるべ井戸をイメージしてもらうと分かりやすいかも知れません。 頂上を支点にしてレールの下と上(車両の下の青い部分)にタンクが有って、下から上に上る時は、頂上にあるタンクに水をためると同時に車両側のタンクから水を排水すると、頂上に有るタンクの重さで車両を引っ張り上げるような仕組みになっています。 なので、出発の際は車両の水の排水で3分ほど待ってから出発です。 |

|

水を排水しきった所で、運転手がブレーキを弱めるとゆっくりと上り始めていきました。 暴走しないようにブレーキは3系統搭載されていて万全を期しているそうです。 程なくして頂上に上がると、早速タンクに水を貯め始めています。 今度は下のタンクの水を排水すると客車側が重くなって下に下りていくと言う寸法です。 |

|

頂上付近は公園になっていて、アスレチックなどが設置されています。 |

馬路村馬路集落の遠景 |

そして頂上から眺める馬路集落の眺めです。 なかなか風光明媚な場所ですね。 5分ほど散策していたら、運転手に「そろそろ降りるよ〜」と呼ばれたので、再びインクラインに乗って麓に下りてきました。 |

|

森林鉄道とインクラインのある場所の道の向いには、馬路温泉を併設したコミュニティセンター馬路があります。 風通しの良いところに暫くいて体が冷えたので、温泉にも浸かってみたかったのですが、時間が足りなさそうなので、馬路村名物の「ごっくん馬路村」というドリンクを購入。 このドリンクははちみつレモン、ならぬはちみつゆずのドリンクで、高知県内では至る所で販売されています。 家に帰ってきてから飲んでみましたが、さっぱりとしていてとても美味しかったです。 さて、馬路村を後にして今度は桂浜に行きます。 |

桂浜 |

車で1時間少々走ると、桂浜に到着します。 桂浜には水族館や闘犬センターが併設されていて、折角なので闘犬を見ていくことにしました。 |

桂浜 |

闘犬のチケットを購入すると16時からと言うことで、30分ほど時間が有ったので、先に桂浜を見に行きます。 桂浜は綺麗な弓なりの砂浜が続き、月の名勝として知られているそうです。 |

坂本竜馬像 |

桂浜の裏を登っていくと、これも有名な坂本竜馬の銅像が桂浜を見据えて鎮座しています。 逆光で上手く写せませんでした。。。 |

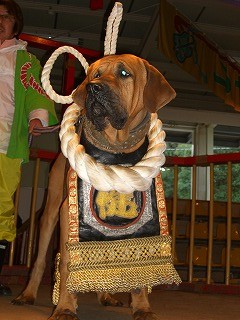

土佐健龍号 |

適当にぶらぶらして時間を潰していたら丁度16時になったので、集合場所に行くと、程なくして係員の案内で闘犬場に案内されました。 闘犬場は12角形の土俵を中心に取り囲むように観客席が配されています。力士と違い、戦うのは犬なので、逃げ出さないように柵が設けられています。 闘犬場の中は獣臭い匂いが充満していて、さながら大きな犬小屋の中に入ってしまったような感じです。 柵の高さも闘犬の大型化により、飛び越えてしまう事が有ったらしく、昔よりも高い柵に変更されているそうです。 チケットの申し込みの時、たまたま一番乗りになり、好きな場所を選んでいいと言われたので係員が一番良く見れるとオススメの一番前の列を指定してもらいました。 着席して、まずは土俵の説明がありました。 「一番前の列はよだれや血が飛ぶかも知れません」と言われてちょっと困ってしまったのですが、カミさんは「まぁ、いいんじゃない?」と言っているのでそのままその場所で見ることにしました。 暫くすると横綱?の「土佐健龍」号が入って来ました。 |

飼い主に似る? |

日本の犬とは思えない堂々とした風貌ですが、明治の頃、ブルドッグなどの洋犬を交配して今の姿になったのだとか。 噛まれても大丈夫なように、皮膚はたるんでいます。 しかしこの犬はここでは戦わず、観客にお披露目して、写真を撮った後、裏に下がっていきました。 そして、今回戦う二匹の闘犬が入って来ました。 犬の名前は忘れてしまったのですが、暫くして試合開始です。 闘犬はどちらかが鳴き声を出すか、戦意を喪失(腹を見せるとか)したら負けだそうで、それまで延々と勝負が続きます。 両者暫く睨み合った後、茶色の犬の方が先に仕掛けました。 骨と骨がぶつかり合う音が会場内に響き渡り、土俵が揺れるのが分かります。 かなりの迫力です。 |

|

そして双方なかなか鳴き声を挙げず、思っていたよりも長時間試合が続きます。 この辺は一瞬で勝負が付いた奄美のハブマンショーとは大分様子が異なります。 暫く噛み付き、噛み付かれを繰り返した後、とうとう黒い方の犬が鳴き声を上げてしまいました。 ここで勝負あり。。。とは言っても本人(犬)としては興奮しているし、試合のルールを知っているしているはずも無く、噛み付いたきり離れようとはしません。 そこへ、飼い主がわらに火をつけて犬の鼻先に近づけます。 すると、暫くして熱が伝わって我に帰ったのか、パッと離れます。その瞬間、双方を離してこれで試合終了です。 なかなか見ごたえのある試合でした。 |

|

闘犬の試合が終わると、係員に誘導され、土佐闘犬の歴史の展示を見て、更に順路に従って進んでいくと土佐犬の子犬が檻に入っていて、係員が抱えて見学者に触れさせていました。 土佐犬は殆どが、写真のような茶色一色で、試合をしていた、茶と白のブチや黒毛は珍しいそうです。 闘犬場を後にして、晩御飯の為に高知駅のほうに向かうつもりなのですが、まだ日没まで時間が有るので、コース上に位置する路面電車の博物館として有名な土佐電鉄の車庫を訪ねてみたいと思います。 |

|

土佐電鉄の車庫は桟橋通り沿いにあり、桟橋車庫と呼ばれています。 車両は結構出払っているのかと思いきや、案外休んでいる車両が多いようです。 事務所に行き、中にいた人に写真を撮らせて欲しい旨を伝えると、割と気軽に了解が貰えたので気を付けて中に入っていきます。 奥の車庫は危ないから近寄らないように、との事なので、それ以外の場所で、撮れそうな車両をあちこち撮りまくりました。 |

土佐電気鉄道 200形 桟橋車庫 |

まずは200形。 都電6000形に準じた機器構成になっているそうです。 |

土佐電気鉄道 600形 桟橋車庫 |

次が600形 これも都電7000形に順しているそうです。 奥はアンパンマン塗装になっています。 |

土佐電気鉄道 600形 桟橋車庫 |

もう一つ600形 南国(なんこく)サービスエリアの広告車両になっています。 サービスエリアの広告が珍しくて思わず撮ってしまったものです。 |

土佐電気鉄道 700形 桟橋車庫 |

続いて700形 元山陽電気軌道の700形で、山陽電気軌道時代の塗装に塗りなおしたバージョン。 |

土佐電気鉄道 800形 桟橋車庫 |

800形 これも元山陽電気軌道の800形です。 |

土佐電気鉄道 800形 桟橋車庫 |

こちらも800形 このイラストもやなせたかし先生です。 高知県では至る所で先生の絵を見ることが出来ます。 |

土佐電気鉄道 2000形 桟橋車庫 |

2000形です 2000年から増備されている車両で、他社にも同形状の車両が走っていますね。 |

土佐電気鉄道 300形 桟橋車庫 |

300形 元西鉄北方線323形で、カラオケ列車に改造されたものの、運用機会は余り無かったらしく、現在では留置扱いになっているそうです。 |

土佐電気鉄道 590形 桟橋車庫 |

590形 元名鉄美濃町線モ590形で、名鉄時代の色のまま走っています。一番前方の扉は埋められています。 ちょっと汚れが目立ってきてますね。 |

土佐電気鉄道 198形 桟橋車庫 |

先ほども土佐電鉄は路面電車の博物館として有名と書きましたが、国内の路面電車だけではなく、海外の路面電車も積極的に譲り受けていて、異国の香りと共に高知の街中を走っています。 まずは、元ノルウェー・オスロ市電299号の198形。 1939年製造だそうで、なんと車体はアルミで作られているそうです。 団体列車に使用されているのか、側窓は全て白いカーテンがかかっています。 |

土佐電気鉄道 320形 桟橋車庫 |

次に元オーストリア・グラーツ市電204号の320形。 正面から見るとかなり馬面に見えますが、車両中央部分は思いの外幅広になっています。 車両の上にはどこの国から来た車両なのかが表示されています。 |

土佐電気鉄道 533形 桟橋車庫 |

元ポルトガル・リスボン市電533号の533形。 サンフランシスコのケーブルカーのようなオープンデッキスタイルの路面電車です。 そのまま入線したのかと思いきや、車体幅を狭めたりや鋼体化など、結構大掛かりな改造を施しているそうです。 工場に入っていたので、望遠で写しています。 車両手前に置かれている機械はベンチプレスマシーンです。車止めの代わり?? |

土佐電気鉄道 910形 桟橋車庫 |

こちらは上と同じく元ポルトガル・リスボン市電910号の910形。 この車両も相当大規模な改造が行われたそうで、側窓位しか面影が残っていないのだとか。 |

土佐電気鉄道 735形 桟橋車庫 |

元ドイツ・シュツットガルト市電の735形。 この列車も入線に際して大規模な改造が行われたそうです。 連接車の様にも見えますが、連結部分に台車は設置されていないそうです。 ちょっと塗装が傷み始めていますね。 |

土佐電気鉄道 貨1形 桟橋車庫 |

最後にさりげなく止まっていた、貨1形貨車。工事用具の運搬の他、花電車としても使われているそうです。 一通り車両を撮り終えた後、再び事務所でお礼を言って車庫を後にしました。 カミさんを車で待たせているので結構急いで写真を撮って15分ほどで戻りました。 |

| 写真を撮り終えた後、腹が減ってきたので、晩御飯にしようと思い、折角なので土佐名物のかつおのたたきを食べようとガイドブックで店を探した所、「明神丸」という店がうまそうだったので、訪ねてみると、なんとお休み。。。 (そりゃ元旦だから当然か。) 他の候補にしていた店も軒並みお休みで、やっているのはファーストフードくらいしかありません。 仕方が無いので、途中にあったマクドナルドで寂しく晩御飯。 まぁ、それでも腹は膨れて落ち着いたので、今度は風呂に入ろうと再びガイドブックを繰っていると、高知黒潮ホテル「龍馬の湯」が割と近い所にありそうな感じです。 ただなにせ元旦で、食事の一件も有ったので、念のために電話で問い合わせると、営業中との事で一安心。 訪れてみるとビジネスホテル風の建物の1Fが温泉になっています。 一時間ほど滞在して、本日の寝床へ向かいます。 翌日は基本的に帰りのコースになるので、高知市街に出やすい所で探した所、道の駅南国風良里(なんこくふらり)が有りました。 道に駅に到着し、カミさんが初詣に行きたいと言うので、探してみるとすぐ近所に土佐神社がある事がわかりました。 明日はそこから行動を開始したいと思います。 |

|